宮内ABIC参与(初代ABIC事務局長)から、中国の大学生事情と留学生事情(海外へおよび受け入れ状況)の変化・推移の克明な分析をベースにした、今後の長期的な中国の姿を占う興味深いレポートが届きました。宮内氏は退職後の2007年から東京大学北京代表所所長として長期にわたりご活躍され、この度2015年3月末に帰国されます。

東京大学北京代表所所長 宮内 雄史 (ABIC参与、元 三菱商事)

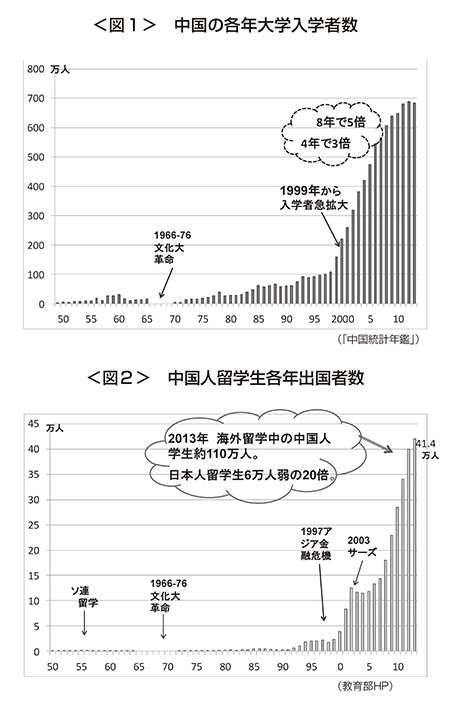

あれはABICの事務局長から退任し、三菱商事の中国関係部署に戻った2003年の時のことであった。外部から中国情勢についての講演を頼まれ、準備のために、あらためて最近の中国に関する種々データを調べ直してみた。その中で、一つとてつもない動きをしている数値に目を奪われてしまった。それは、「中国の大学入学者数の統計」である。

それまで長らく、やや漠然とではあるが、中国の人口は日本の10倍もあるが、大学に行ける人間はごく一部であり、それが結果的に日本との経済的社会的開きにもつながっていると感じてきた。日本が明治維新を機に急速な近代化と発展を遂げた一つの大きな要因は、江戸時代に既に国民に広く普及した教育の結果であり、第二次大戦の廃墟から日本がいち早く復興し高度経済成長へ進めたのも、それまでに達成された広範な教育の普及と高度な人材の厚さであったと考えてきた。ところが中国では、現代に至るも国家のトップリーダー等が出ている年齢層での大学進学率は2%にも満たない。1960年代後半の文化大革命の時代には、何年間にもわたり、大学入試も大学教育そのものも停止したりしていた。1980年代以降、政治社会も安定し、国際化も進み始め、大学教育も拡大されているとの感触はあったが、それも低いレベルに留まっていると認識していた。

それが、統計データを見てみると、1998年に108万人であった大学入学者数が、1999年から猛然と増加している。160万人、221万人、269万人、321万人、そして2003年は382万人と5年間で3倍以上になった。進学率でいえば2割にも近づいている。人数では日本の6倍にもなる。人材こそ社会発展の根幹にあるとすれば、この大学入学者の急増という大きな変化は、将来的に中国の未来を左右する衝撃的なことではないのだろうか、そう感じながら、繰り返しこの数値を眺め返したのであった。

その後2004年から、三菱商事上海勤務で上海市に駐在したが、三菱グループが奨学金を提供して成蹊大学へ留学生を招聘するプログラムが動いており、担当業務の一つとして対象校の復旦大学、上海交通大学、同済大学を訪れる機会を得ることになった。ABICの事務局長時代には、「大学での講座協力」分野を開拓するため、大学卒業以来久しぶりに幾つかの日本の大学のキャンパスを訪問したこともあった。ところが、上海で見たのは、何かそれらとも大きく異なる別世界に足を踏み入れたような感じであった。キャンパスの規模がはるかに大きい、学内での全寮制なので常時学生が溢れかえっている。学生たちの表情も、明るさと真面目さに満ちている。中国の大学と大学生はどうなっているのだろうとの関心は一層大きくなった。

そして、2007年定年退職をする年に、機会を得て東京大学北京代表所所長として、北京に常駐することとなった。中国の大学と大学生に正面から向き合う仕事で、北京3度目の駐在生活が始まったのであった。

その後の数年、日中関係は大きく揺れることになる。

2008年 毒餃子事件、四川大地震、北京オリンピック、リーマンショック

2010年 上海万博、尖閣での漁船衝突事件

2011年 東日本大震災

2012年 尖閣国有化問題

2013年 北京市大気汚染(PM2.5)問題化

両国政府間の交流停止や、世論調査に表れる国民感情の悪化と起伏、観光客の増減等、影響は小さくなかった。しかし、中国の大学と大学生に関する状況は、それとはほとんど関わりなく、大きな進展を見せていった。

大学入学者の数はその後も増え続け、毎年ほぼ700万人のレベルとなった。これは日本の11倍である。大学に入学する同年齢青年層の人口が2,000万人程から、間もなく減少して1,500-600万人になるので、進学率も今後は45%程になる。10年間で7,000万人、20年間で1.5億人もの大卒者が社会へ出ていくエネルギーは計り知れない。皆IT、スマホの熱心なユーザー、使い手である。それに、日本では中国の青少年は一人っ子のわがままばかりと見られがちであるが、中国の大学は全寮制で、かつ4-6人の相部屋の生活である。個人同士のいさかいで殺人事件まで発生したりするが、逆にいえば、大部分の学生は矛盾とトラブルを乗り越え、人間関係や社会意識を育む貴重な社会教育を受けていることになる。国の将来を担うエリートたちが全員、かつ膨大な人数で、こうした社会教育を得ている例は、古今東西にもないであろう。

<図2>

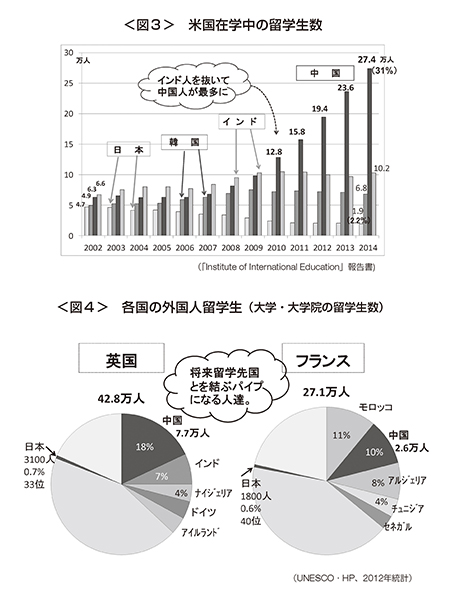

大学入学者の増加を追うように、海外留学をする中国人学生が激増した。2013年には41.4万人が出国し、海外に留学中の学生は約110万人となった。これは、日本人の海外留学生6万人弱の約20倍である。なかでも、米国における留学生の増加が著しい。

1990年代米国における外国人留学生で一番多かったのは日本人学生であった。それが、年々減少を続け、現在は外国人留学生の2%を占めるに過ぎない。韓国人学生は一定の増加をしている。インド人が最多を占めてきていたが、2010年に中国人がそれを抜き、その後あっという間に30%を占めるまでになった。親の金に任せ、偽の書類で米国の学校へ潜り込むような学生もいたりするが、実際には米国の大学や大学院で優秀な成績を上げる学生が大量に留学している。清華大学・北京大学では学部卒業者3,000余人中、毎年25-30%が海外へ留学、その7割が米国の大学である。日本へは2-3%なので、中国のエリート中のエリートとされる両大学出身の留学生には、米国と日本とでは25倍もの開きがある。

<図4>

留学生は、将来その国とのパイプ役になるともいえる。米国以外を見ても、英国の留学生中、中国人学生は7.7万人、18%でトップを占め、日本人3,100人の25倍になる。フランスでも16倍、ドイツ11倍、カナダ20倍、イタリア24倍、豪州47倍、韓国40倍、タイ24倍となっている。世界中に従来の華僑とは異なる、ハイレベルな中国人青年たちの、多量で多様な人的パイプが形成されていくことが示唆されている。

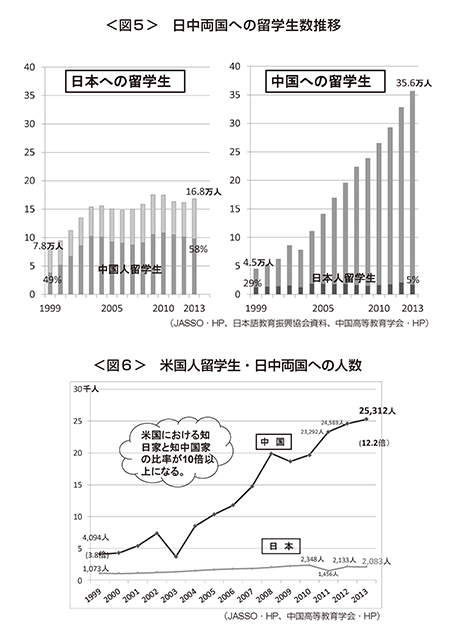

他方、留学生受け入れの点でも大きな変化が起こっている。日本でも10数年来外国人留学生が増加してきた。ただ、2003年以降はほぼ横ばい状況で、9年間で15%増加しただけである。この10年間世界の留学生が大体倍に増えている中で、日本はほとんど留学生が増加していない珍しい国とさえいえる状態にある。また、外国人留学生中最多を占めるのが中国人留学生で約6割、それに1割程の韓国人留学生を加えると、その他の国からの留学生は25-30%に過ぎない。

他方、中国への外国人留学生は、15年前には日本への半分ほどであったが、8倍に増加して日本の2倍となった。かつ、以前は中国への留学生中最多を占めた日本人学生はほとんど増加せず、比率的には5%程度となってしまった。その他の多くの国からの留学生が、急増したものである。

<図6>

日本でも米国人留学生は15年間で倍程に増加している。ところが、中国への米国人留学生は、それをはるかに上回る勢いで増加しており、今や日本への留学生の12.2倍にもなった。日本へ留学した学生は知日家になるのと同様、中国へ留学した学生たちは知中国家となるであろう。してみると、米国において将来、知日家と知中国家の数が10倍以上の開きになるであろうことが、ここには示されている。同様、フランス、ドイツの欧州諸国においてもそうした動きが顕著である。日本と中国へのフランス人留学生は12.2倍、ドイツ人留学生は11.8倍の開きになっており、欧州諸国においても将来、知日家と知中国家の差が10倍以上になることが示されている。

欧米のみならず、アジア諸国からも、タイが6.4倍、インドネシアが5.3倍、ベトナム2.1倍、マレーシア2.6倍、モンゴル7.4倍との差が出ている。さらに、特に著しい開きの出ているのがアフリカである。日本政府もアフリカの人材育成支援のため、奨学金を支給し5年間で900人の留学生を招聘するプログラムを始動させてはいる。中国では、経済のグローバル化で近年関係が急速に発展しているアフリカ諸国からの留学生が、2003年頃より大きく増加し、今や3万人を超えるまでになった。これは日本へのアフリカ人留学生の28倍にも及ぶものである。また、アジアの国際政治経済上で注目を集めるインドであるが、従来関係が良好ではなかった中国とインドが2003年に関係改善へ転換して以降、インド人留学生が急増して、約1.2万人にも達した。これは日本にいるインド人留学生の21倍の規模である。隣国という意味ではロシアもあるが、これは45倍の開きになっている。

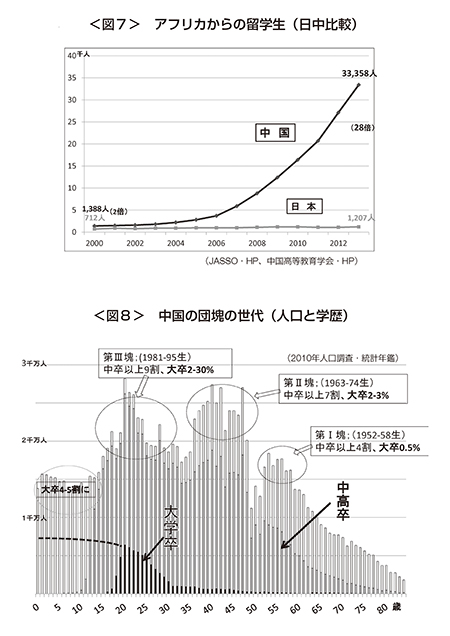

<図8>

中国も高齢化社会を迎えつつあることが、大きな問題として指摘され、生産労働力の比率低下が、早晩中国にも経済停滞をもたらすであろうとされている。しかし、中国の人口の様相を子細に見てみると、日本などとは比較できない、もっと異なった局面が存在しているのが理解される。つまり、戦後の中国には3回の大きな人口の固まりが存在していることである。

1回目は、戦後1949年に中華人民共和国が成立してしばらくの、1952年あたりから数年間の安定した時期に出生した層で、現在の年齢では60歳前後になる。この固まりで大学へ進学できたのは0.5%以下であった。現在の中国政府のトップリーダー、国有企業の社長、大学の学長等はこの層に属する。

2回目は、1962年から1973年にかけての12年間で生まれた3億人という巨大な人口の固まり。現在は40歳台から50歳前後になっている。この固まり世代では中高卒の比率が大幅に上がるが、大学卒は合わせて約600万人余りで、50人に1人に過ぎなかった。改革開放・外資導入で世界の工場といわれるような経済発展を遂げたこの30年余り、大量の優秀な肉体労働力を提供したのがこの層であったといえる。

3回目は、1981年から1995年までの15年間に毎年2,000万人前後あるいはそれ以上が出生したもので、その数合わせて約3億人。まさに上記で見てきた大きく状況変化しつつある中国の学生たちに該当する世代で、現在の年齢では34歳から10歳代末頃となる。この層では大卒者の比率が一挙に20%、さらには40%程に増加する。いわば、大量の知的労働者層が生まれつつあるといえる。知的労働力は肉体労働力以上の生産性を発揮する可能性があり、中国が経済構造や経済発展方式を大きく転換できれば、引き続き中国の経済社会が力強く発展していく可能性が出てきているといえる。これら青年たちが、実際に社会の中核として力を発揮し始めるのは40歳ぐらいになってであろうから、ちょうど2020年あたりを一つの大きな転換点、出発点として、新たなステージでの発展が始まるものと見込まれる。

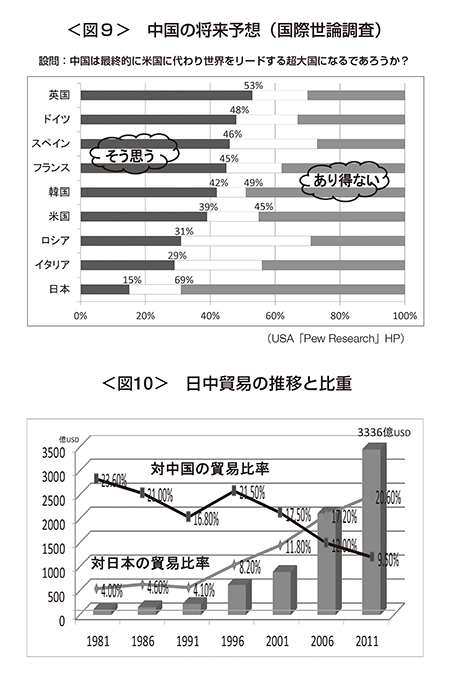

こうした中国の将来動向につき、ワシントンに本拠を置く米国の調査会社による国際世論調査で、興味深い結果が出ている。中国が好きか嫌いか、印象が良いかどうか、親近感を持つか持たないかという感情を問うのではなく「中国は最終的には米国に代わり世界をリードする超大国になるであろうか?」との見通しに対する設問である。欧州の主要国では、ほぼ半数が「そう思う」と答えている。米国自体でも39%にも及ぶ。そして極めて特殊な国として日本があり、「そう思う」は15%に過ぎず、69%と突出した比率で「あり得ない」との回答が出されている。

一昨年2013年4月になるが、「清華大学・シュワルツマン奨学金」の設立が発表された。米国の世界有数のファンド会社、ブラックストーン社会長のスティーブ・シュワルツマンが自ら1億ドルを拠出、世界の多国籍企業からの資金も募り、合計3億ドルを奨学金基金として清華大学に提供するものである。同氏の主張は「多くの中国人は米国に対し直感的に一定の理解を持っているが、米国人はそうではない。このままでは疑惑や誤解が生じかねない。米国の将来のリーダーにとり中国を理解するのは21世紀の最重要なステップである。」とするもので、清華大学に新たに設けられる「シュワルツマン学院」は、1年間の修士課程で、公共政策・工商管理・国際関係等を学ぶ。200人の学生は米国人45%、中国人20%、その他世界中からの学生のターゲットになっている。中国で共に学び、中国を認識理解する、何かあれば電話一本でコミュニケーションが取れるような将来の世界のリーダーを、50年間で1万人育てようとの構想である。清華大学の中に校舎・寄宿舎が建設中で、2016年9月に1期生を迎える準備が進められている。

<図10>

日中経済関係がますます拡大していることには言をまたない。しかし、その間に日本および中国の立ち位置は大きく変化してしまったことを、日本から見た場合には、ことさら鮮明に見ておく必要があると感じられる。図の中の棒グラフに見られるように、日中貿易額は劇的に増加してきた。図の折れ線グラフ「対日本の貿易比率」に示されるように、かつては日本の対外貿易の中で4%程を占めるに過ぎなかった中国との貿易は、今や2割を超えるまでに増大した。加えて対中投資や、中国進出企業等、日中経済関係は巨大な発展を遂げてきたといえる。ところが、折れ線グラフの「対中国の貿易比率」が示す所では、かつて中国の対外貿易の2割以上を占め圧倒的な存在感を持った日本との貿易は、現在では1割以下に低下、2014年は7.5%程度となってしまった。それは、中国の対外貿易、対外経済関係が、日本との間のみならず、あるいはそれ以上に、世界の他の国々や地域との間で、さらに大きく発展したためである。15年間で日本との貿易は5倍に増えたが、アフリカとは32倍に、中南米とも32倍に、ASEANとは16倍に、EUとも10倍に拡大している。21世紀に入って10年余りの間に、中国はグローバル経済のメーンプレーヤーとして飛躍したものといえる。

それらに符合するかのように、中国の大学生、留学生の状況が飛躍的に発展していることを、上述の幾つかの図で示してきた。しかし、大学生や留学生で生じている変化や発展そのものは、直接現実の実態経済に反映されるものでも、影響を与えるものでもない。それらは、将来を左右する基本的な人材の部分で生じていることであって、10年後、20年後、あるいは30年後の中国がどうなるかを見る、有力な目安であり手掛かりといえるのではないだろうか。中国は群盲でさえ撫で尽くせないような、巨大で複雑な存在であり、かつ急激に変化発展しつつある。局部的、一時的な事態に一喜一憂することなく、30年先、50年先の中国、アジア、日本との関係を見定められるような指標を、今後とも求めていきたいと感じている。